| Petra Sorge über Neubewertungen — Abonnieren Sie unseren Newsletter Fünf Themen des Tages und erhalten Sie samstags das Hauptstadtgeflüster |

| |

| Petra Sorge über Neubewertungen — Abonnieren Sie unseren Newsletter Fünf Themen des Tages und erhalten Sie samstags das Hauptstadtgeflüster direkt in Ihre Mailbox. | |

Wie viel Strom soll es sein? | |

| Produzierende Unternehmen und Energieversorger blicken derzeit mit großer Sorge auf ein Monitoring zum künftigen Strombedarf, das die Regierung kürzlich in Auftrag gegeben hat. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche will prüfen lassen, ob angesichts der schleppenden Verkäufe von E-Autos und Wärmepumpen sowie der schwachen Industrienachfrage bis 2030 wirklich so viele Stromnetze und erneuerbare Energie benötigt werden, wie bislang geplant. Wenn nicht, könnte man beim Ausbau viel Geld sparen — was auch für die Bewertung des anstehenden Mega-Deals um den Übertragungsnetzbetreiber Tennet wichtig ist. Die niederländische Regierung will im September über den Verkauf des deutschen Tennet-Geschäfts entscheiden. Nachdem ein vollständiger Verkauf an Deutschland an den Querelen innerhalb der Ampelkoalition gescheitert war, hat die Bundesregierung mit Den Haag zumindest noch die Option verhandelt, sich am Ende einer möglichen Privatplatzierung über die KfW einen Anteil von 25% zu sichern.  Erdkabelverlegung bei Tennet. Foto: Focke Strangmann/picture alliance Berlin will nun noch die Strom-Studie abwarten und zunächst diskutieren, “ob es da einen gewissen Konsolidierungsbedarf” bei den vorhandenen Netzbetreibern gebe, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Montagabend bei einem Treffen mit seinem norwegischen Amtskollegen. Kein Wunder, dass Reiche bei der Studie einen solchen Druck macht und von den Instituten — der Beratungsfirma BET Consulting GmbH und dem EWI an der Universität zu Köln — eine Rückmeldung schon zum Ende der Sommerpause erwartet. Das sorgt für Stirnrunzeln in der Wirtschaft, da eine tiefergehende wissenschaftliche Befassung auf diese Art “nahezu unmöglich” sei, erklärte jüngst Simone Peter, die Präsidentin des Erneuerbaren-Verbands BEE. Was Marktteilnehmer heute noch bewegen könnte, berichten Ihnen Annika Reichelt, Rainer Bürgin, Alexander Kell und Verena Sepp: Durch die Hintertür, Auslaufmodell CBDC, anhaltende Spannungen, no risk no fun und Ruhezeit-Reform. | |

| |

| Jerome Powell ist Donald Trump wegen seiner vorsichtigen Geldpolitik seit langem ein Dorn im Auge. Eine Entlassung des Fed-Chefs wäre jedoch nicht nur hoch umstritten, sondern würde auch nicht unbedingt den gewünschten Zinsrückgang bewirken, wie die Marktreaktion auf diesbezügliche Drohungen des US-Präsidenten zeigten. Sehen Anleger die Unabhängigkeit der Notenbank in Gefahr, steigen die Risikoaufschläge, die bei US-Staatsanleihen gefordert werden — und treiben das Zinsniveau am Kreditmarkt nach oben. US-Finanzminister Scott Bessent kritisierte Powell nun explizit mit Verweis auf die Stellung der Federal Reserve. “Durch eine erhebliche Ausweitung ihres Aufgabenbereichs und institutionelles Wachstum ist die Fed in Bereiche vorgedrungen, die die Unabhängigkeit ihrer Kernaufgabe, der Geldpolitik, gefährden könnten”, warnte Bessent auf X. Die Geldpolitik der Fed sei “ein Juwel”, das geschützt werden müsse, als “Eckpfeiler für das weitere Wirtschaftswachstum und die Stabilität der USA”. Daher brauche es eine “umfassende interne Überprüfung” der nicht monetären Maßnahmen der Fed. Zu den umfangreichen Renovierungsarbeiten am Fed-Standort Constitution Avenue habe er zwar keine Meinung, so Bessent. “Doch die Entscheidung einer Institution, die jährlich Betriebsverluste von mehr als 100 Milliarden Dollar verzeichnet, ein solches Projekt durchzuführen, sollte überprüft werden.” | |

| |

| Im Gegensatz zur EZB sieht die Bank of England derzeit kaum Sinn in der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) für Privathaushalte und erwägt Kreisen zufolge, entsprechende Pläne auf Eis zu legen. Wie zu hören ist, hat die BoE Vertreter der Bankenbranche hinter verschlossenen Türen dazu gedrängt, stattdessen Innovationen im Zahlungsverkehr voranzutreiben, die ähnliche Funktionen erfüllen könnten — ohne die Einführung eines digitalen Pfunds. Noch vor wenigen Jahren hatten Vertreter der BoE und des britischen Finanzministeriums die Einführung einer digitalen Währung als “wahrscheinlich” bezeichnet. BoE-Gouverneur Andrew Bailey hatte den Fokus zuletzt auf sogenannte tokenisierte Einlagen gelenkt, die als Brücke zwischen klassischem Bankwesen und digitalen Assets dienen könnten. In den USA wurden weitere Arbeiten an einer CBDC gestoppt, in Südkorea ein Pilotprojekt im Juni eingestellt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hingegen bezeichnete die Arbeiten an einem digitalen Euro im vergangenen Monat als “strategische Priorität”. Er würde “zur Sicherung des bankbasierten Finanz- und Währungssystems Europas beitragen” und “die strategische Autonomie Europas stärken”. | |

| |

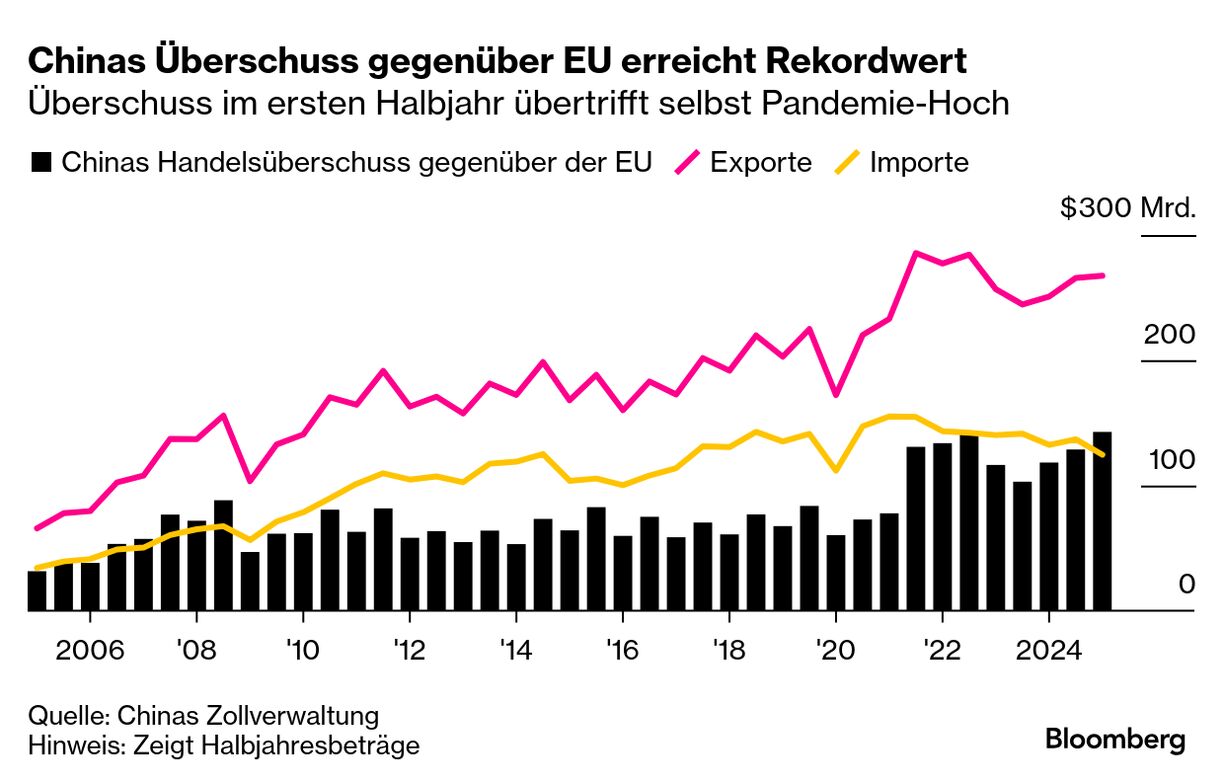

| Die EU-Spitzen Ursula von der Leyen und Antonio Costa reisen diese Woche nach Asien – mit ungleichen Erwartungen: Während in Tokio substanzielle Abkommen zur Handels- und Verteidigungskooperation mit Premier Shigeru Ishiba erwartet werden, rechnet die EU beim Gipfel mit Chinas Präsident Xi Jinping kaum mit Ergebnissen. Brüssel kritisiert Pekings Nähe zu Moskau sowie chinesisch-russische Rüstungskooperationen trotz Sanktionen. In dem Zusammenhang werden nun auch erstmals chinesische Banken und Firmen mit neuen EU-Sanktionen belegt. Peking reagierte mit Vergeltungsmaßnahmen. Chinas Handelsüberschuss mit der EU erreichte im ersten Halbjahr mit fast 143 Milliarden Dollar einen neuen Höchststand. Das Verhältnis ist auch wegen der Exportkontrollen bei Seltenerd-Produkten angespannt. Dennoch wolle man den Dialog in Peking “offen und konstruktiv” halten, hieß es. Eine Einigung beim Klimaschutz gilt als möglich, aber ungewiss. Seit der Pandemie verschärfen sich die wirtschaftlichen und geopolitischen Spannungen. In der Eurozone bleibt die Kreditnachfrage von Unternehmen trotz sinkender Zinsen schwach. Laut der aktuellen EZB-Umfrage belasten die globale Unsicherheit und Handelsspannungen. Das Wachstum bei Wohnungsbaukrediten bleibt indes hoch.  | |

| |

| Die kühne Wette lautet: weiterhin auf US-Aktien setzen, denn Donald Trump droht zwar mit einer Störung der Wirtschaftsordnung, macht letztlich aber doch einen Rückzieher. Diesen Kurs fahren angesichts neuer Höchststände bei US-Titeln derzeit einige der weltweit größten Vermögensverwalter. “Die Leute überschätzen wahrscheinlich die negativen Auswirkungen der Zölle auf Margen und Gewinne und unterschätzen den positiven Rückenwind durch den schwächeren Dollar”, sagte Max Kettner, Multi-Asset-Stratege bei HSBC. Neben US-Techwerten verstärken die Fondsmanager aber auch ihre Allokation in Asien und Schwellenländern. Besonders beliebt: Südkorea und Taiwan. Das koreanische Börsenbarometer Kospi hat in diesem Jahr bereits um mehr als 30% zugelegt und ist damit einer der weltweit besten Aktienindizes. “Taiwan ist wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten, um vom Aufschwung des Technologiezyklus zu profitieren, und wir sehen gute Gründe für eine Übergewichtung”, sagte Ian Samson, Multi-Asset-Fondsmanager bei Fidelity. | |

| |

| Erholsamer Schlaf ist für Führungskräfte essenziell — aber schwer zu finden. Uber-CEO Dara Khosrowshahi verzichtet inzwischen auf Schlaf-Tracking und empfiehlt: “Kein Bildschirm, lieber ein gutes Buch.” Ein US-Bierbrauer entspannt täglich im halbstündigen Bad. Immobilienmaklerin Rayni Williams nutzt ein abendliches Hautpflege-Ritual, um dem Körper “das Abschalten” zu signalisieren. Carlsberg-CEO Jacob Aarup-Andersen steht bei frühem Erwachen direkt auf und nutzt die Zeit für Sport – das verbessert seinen Schlaf an den Folgetagen. Vita-Coco-Mitgründer Michael Kirban empfiehlt ein mindestens 40-minütiges Nickerchen am Tag. Abends könne man dann leichter abschalten. Während sich viele so erholen, wollen Regierungen Feiertage kürzen, um die Produktivität zu steigern. Frankreich, Dänemark und die Slowakei haben solche Schritte bereits eingeleitet. Bloomberg-Kolumnist Chris Bryant hält das für wenig effektiv: Ein zusätzlicher Arbeitstag erhöhe das BIP nur minimal. Wichtiger und weniger konfrontativ seien: bessere Arbeitsanreize, mehr Investitionen in Bildung, Digitalisierung und frühkindliche Betreuung sowie Reformen bei Migration und Renteneintritt. So ließe sich Produktivität gezielt steigern – ohne Eingriffe in Feiertage. | |

Was sonst noch so passiert ist: | |

| |

| |

Gefällt Ihnen dieser Newsletter? Abonnieren Sie Bloomberg.com, um unbegrenzten Zugang zu Nachrichten, Exklusivmeldungen, Interviews und Analysen von Bloomberg News zu erhalten. Möchten Sie Sponsor dieses Newsletters werden? Nehmen Sie hier Kontakt auf. ___________________________________________________________ Before it's here, it's on the Bloomberg Terminal. Find out more about how the Terminal delivers information and analysis that financial professionals can't find anywhere else. Learn more. | | | You received this message because you are subscribed to Bloomberg's Five Things: Germany newsletter. If a friend forwarded you this message, sign up here to get it in your inbox. | | |